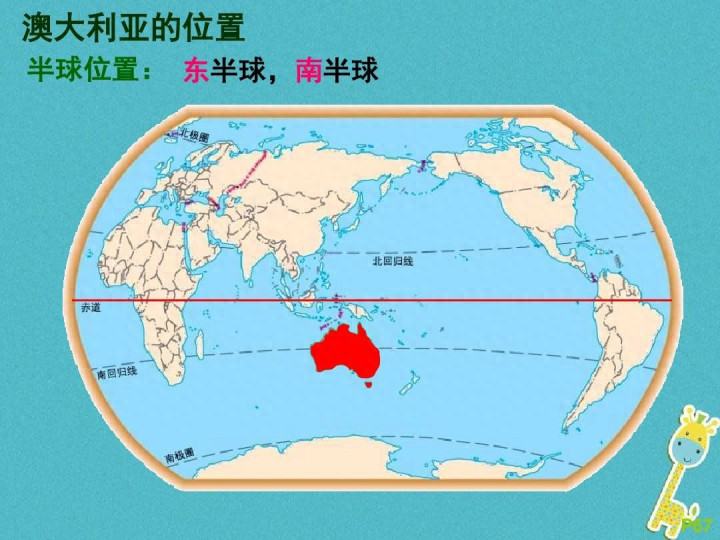

打开世界地图瞅一眼澳大利亚,你会发现这国家真够“孤单”的——整块大陆就它一个主权国,769万平方公里的地盘,比中国小不了多少。

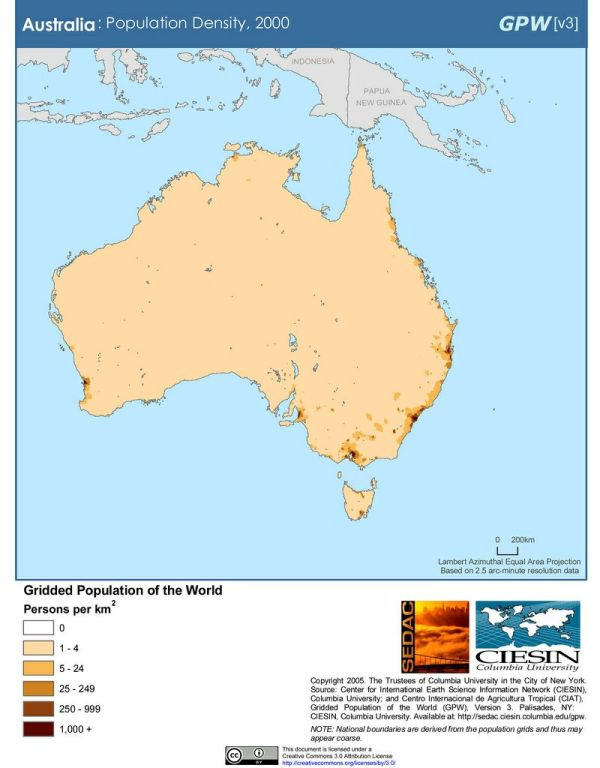

可再仔细看人口分布,就有点离谱了:2700万人口全挤在沿海那一圈“细线”上,95%的土地连个人影都难见着。

更让人意外的是,造成这局面的关键原因,居然是它“太矮了”——整个国家几乎没什么高山,反而成了生存的大难题。

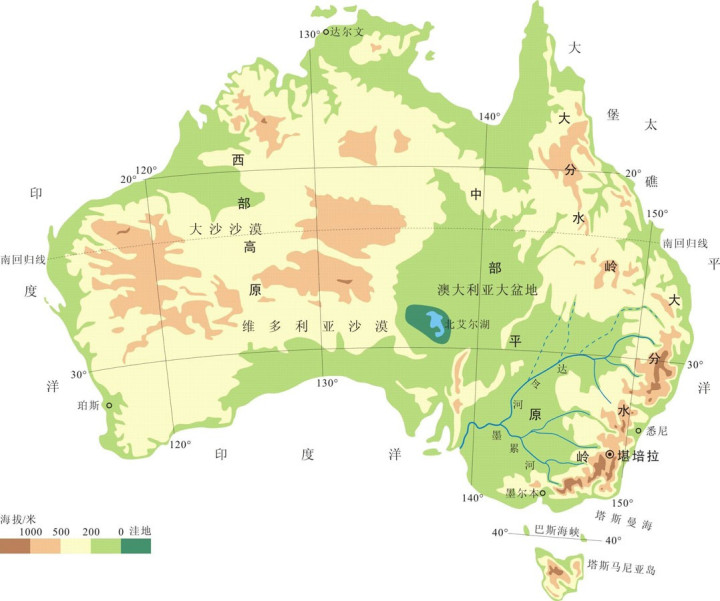

澳大利亚的平均海拔就330米,最高的科修斯科山才2228米,放在中国连中等山脉都算不上,这地形看着平坦好走,实则藏着致命缺陷。

东部有条大分水岭,看着不高,却像堵墙似的拦住了太平洋的湿润气流。气流翻不过山,只能在沿海下雨,山西边直接成了“干渴区”。

内陆70%的地方年降水量不到500毫米,沙漠地区更夸张,有的地方三五年滴雨不下。没有高山抬升气流,水汽来了也留不住,只能干着急。

这片大陆的石头太老了,亿万年风化下来,地表坑坑洼洼。像乌卢鲁那块大红石头,周围全是红沙漠,除了偶尔的游客,连动物都少见。

中部的艾尔湖更怪,雨季能涨成大湖,旱季直接干成盐滩,白花花一片晃眼睛。这样的地方存不住水,自然养不活人。

2024年气象局刚出的报告更揪心:澳大利亚陆地平均升温1.51℃,比全球平均还高。没有高山挡着,热浪在平原上随便跑,极端高温天比20年前多了三成。

时间拉回1770年,库克船长带着船队绕着东海岸转,最后选在悉尼登陆,不是瞎选的。

这儿有淡水河,气候不冷不热,建营地刚好。那时候谁也没料到,这一选就定了澳大利亚人口分布的“规矩”。

英国把这儿当成囚犯流放地,第一批殖民者就在海边搭棚子住。内陆又干又远,他们才懒得进去折腾。

更残酷的是,殖民者带来的战争和疾病,把原本就分散的土著折腾得够呛。人口从几十万降到几万,好多在沙漠里找水、找食物的本事也跟着没了。

没了土著的活动,大片内陆彻底成了“无人区”。等到后来想开发,连点基础都没有。

2024年最新数据显示,87%的澳大利亚人还挤在沿海。悉尼、墨尔本这俩城市,人口密度是内陆的几十倍。

新来的移民也不傻,都往沿海跑——找工作方便,买东西不用跑几十公里,谁愿意去内陆遭罪?

基础设施也跟着人口走,沿海医院、学校越建越多,内陆连条像样的公路都少。这种差距一旦拉开,想改都难。

2019年的夏天,澳大利亚人怕是一辈子都忘不了。山火从7月烧到第二年2月,整整七个月没停。

2400万公顷土地被烧得焦黑,相当于三个台湾岛那么大。33人没了命,3000多户人家的房子变成了灰。

光经济损失就有50亿澳元,悉尼一天就亏5000万。农场被烧光,旅游业直接停摆,好多人一夜之间没了收入。

最让人心疼的是动物——近30亿只动物葬身火海。蓝山的考拉,80%的栖息地没了,幸存的拖着烧伤的爪子找水,有人拍到它们闯进居民家,对着水龙头乱舔。

大火往天上排了4亿吨二氧化碳,比100多个小国家一年的排放量还多。浓烟飘到新西兰,把那边的天空染成了橘红色,连空气里都带着焦糊味。

谁能想到,火灾刚过两年,2022年悉尼又被洪水淹了。暴雨下了三天三夜,城里水深没过大腿,出门得靠划船。

更糟的是干旱越来越频繁,以前十年一旱,现在五七年就来一次。刚从火灾里缓过来,又得盯着水库的水位发愁。

为了解决缺水问题,澳大利亚早在1949年就搞了个大工程——雪山工程。这算是他们最敢想的水利计划了。

工程师们在东南部的雪山建了16座大坝、7座水电站,还挖了225公里的隧道。把东坡的水引到西坡,又能发电又能浇地。

这工程确实管用,支撑了全国40%的农业产值。但对广袤的内陆来说,这点水就像一杯水倒进沙漠,根本不够用。

后来他们想搞雪山2.0,计划花51亿美元扩大规模。可麻烦来了——水源地本身就没那么多水,再扩也白搭。

现在这项目拖拖拉拉,估计要到2028年才能用上,调水量没加多少,成本倒翻了一倍。

有意思的是,西澳的土著反而找到了点办法。他们拿回部分土地管理权后,用老祖宗的“火耕”办法管理山林。

旱季的时候,护林员主动点小规模山火,把枯枝败叶烧干净。这样一来,真着火的时候就烧不起来大的。

昆士兰的戴恩树雨林还给土著后,火灾发生率直接降了一半。没想到老办法比现代设备还管用。

西澳政府打算再还2000万公顷土地给原住民,既能保护他们的文化,又能靠他们管土地。不过怎么平衡传统和现代需求,还得慢慢摸索。

澳大利亚的矿多,铁矿、煤炭大多在偏远内陆。可开矿带不来多少常住人口——一个矿场就几百个工人,建个小村子就够了。

他们也想搞可再生能源,内陆阳光足、风大,建了不少太阳能电站、风力发电机。但这些项目也不用多少人,还是聚不起人气。

要让内陆有人住,得先解决吃饭喝水的问题。光靠开矿、发电,留不住人。

现在有人担心:要是以后沿海也不宜居了,澳大利亚人往哪搬?内陆开发是不是唯一的路?

这问题不只是澳大利亚的麻烦,全球干旱地区都面临这困境。怎么在不破坏生态的前提下用土地,真是个难题。

澳大利亚的经历告诉我们:地形是基础,可人也不是完全没办法。从雪山工程到土著的火耕,都是在找和自然相处的办法。

或许未来,随着技术进步,内陆能搞出更靠谱的储水、灌溉技术。但前提是得顺着自然来,不能硬来。

毕竟在这片缺山的大陆上,人类从来都不是“主人”,而是得学着和干旱、火灾好好打交道。95%的无人区里有没有未来,还得看我们能不能摸清自然的脾气。

垒富配资-实盘炒股配资-股票股指配资-专业炒股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。